لم يأتِ إعلان أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان “مناطق منكوبة” بوصفه مجرد قرار إداري عابر، بل كعنوان سياسي وإنساني لمرحلة استثنائية فرضتها الطبيعة بقسوتها، وكشفت في الآن ذاته هشاشة البنيات المحلية أمام الفيضانات، وحدود الجاهزية في مواجهة الكوارث. تعليمات الملك محمد السادس للحكومة، التي أفضت إلى اعتماد برنامج دعم بقيمة ثلاثة ملايير درهم، تعكس من حيث الشكل إرادة مركزية في تحويل الأزمة إلى ورش وطني للتضامن وإعادة البناء، لكنها من حيث الجوهر تفتح نقاشاً أعمق حول معنى “إعلان الكارثة” في المغرب: هل هو فقط توصيف للحظة، أم بداية لإعادة التفكير في نمط تدبير المخاطر الطبيعية؟

البلاغ الرسمي لرئاسة الحكومة يقدّم صورة مطمئنة: قرار حكومي، تصنيف واضح للأقاليم الأكثر تضرراً، برنامج مبني على “تقييم دقيق ومعمق”، ومحاور تدخل موزعة بعناية بين السكن والدخل والبنيات التحتية والفلاحة. غير أن ما لا يقوله البلاغ صراحة، هو أن هذه الأقاليم ليست ضحية المطر وحده، بل ضحية تراكمات طويلة من الإهمال العمراني، وضعف التخطيط الترابي، وبناء غير منظم في مجاري الأودية والمناطق القابلة للغمر، ما جعل الفيضان يتحول من ظاهرة طبيعية إلى مأساة اجتماعية.

ثلاثة ملايير درهم تبدو رقماً كبيراً على الورق، لكنها عندما تُفكك إلى محاورها الأربعة، يتضح أنها موزعة بين احتياجات متضاربة: إعادة الإسكان وتعويض فقدان الدخل (775 مليون درهم)، المساعدات العينية والتدخلات الاستعجالية (225 مليون درهم)، دعم الفلاحين ومربي الماشية (300 مليون درهم)، ثم الحصة الأكبر الموجهة للبنيات التحتية (1,7 مليار درهم). هذا التوزيع يعكس وعياً بأن الأزمة ليست فقط إنسانية، بل بنيوية أيضاً، وأن الطرق والقنوات والسدود الصغيرة وشبكات الصرف تشكل خط الدفاع الأول ضد تكرار الكارثة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل ستُصرف هذه الاعتمادات بمنطق “الترميم المؤقت”، أم بمنطق الاستثمار طويل الأمد في الوقاية؟

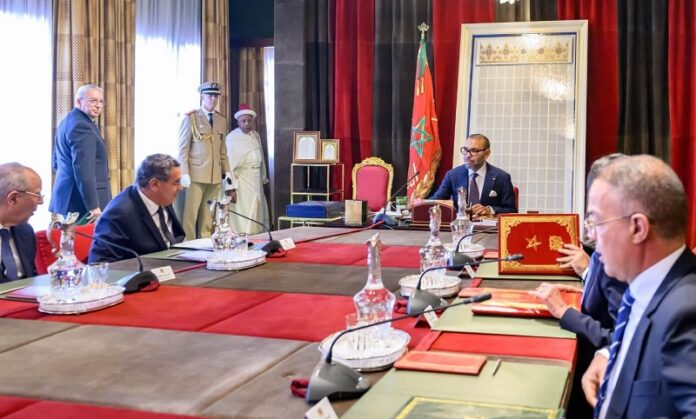

الملك شدد في تعليماته على السرعة والكفاءة وروح المسؤولية، وهي مفاتيح ثلاثية تختزل التحدي الحقيقي: فالسرعة مطلوبة لأن آلاف الأسر فقدت مساكنها أو مصادر رزقها، والكفاءة ضرورية حتى لا تتحول المساعدات إلى أرقام محاسباتية بلا أثر ملموس، وروح المسؤولية أساسية لأن كل درهم يُهدر في مساطر بطيئة أو اختلالات تدبيرية يعني تأجيلاً غير معلن لمعاناة المواطنين. هنا بالضبط ينتقل الخطاب من منطق البلاغ إلى منطق الثقة: ثقة الناس في أن ما يُعلن سيصل فعلاً إلى من يستحقه.

الأرقام المرتبطة بحجم الكارثة تكشف بدورها عمق الصدمة: أكثر من 110 آلاف هكتار غمرتها المياه، ونحو 188 ألف شخص أُجلوا من مناطقهم. هذه ليست مجرد إحصائيات تقنية، بل حكايات نزوح قسري داخل الوطن نفسه، وأسر وجدت نفسها فجأة بلا سقف ولا مورد، في مناطق يُفترض أنها من السلال الغذائية للمغرب. فاللوكوس وسهل الغرب ليسا هامشاً جغرافياً، بل قلب فلاحي نابض، وأي اختلال فيهما ينعكس مباشرة على الأمن الغذائي والأسعار والاستقرار الاجتماعي.

في العمق، إعلان “المناطق المنكوبة” ليس فقط اعترافاً بحجم الضرر، بل اختباراً لنموذج الدولة الاجتماعية في زمن الأزمات المناخية. فالمغرب، مثل كثير من الدول، يدخل مرحلة جديدة تتكرر فيها الظواهر القصوى: جفاف حاد من جهة، وفيضانات مدمرة من جهة أخرى. والرهان لم يعد في كيفية التدخل بعد الكارثة، بل في القدرة على استباقها: تخطيط عمراني ذكي، خرائط مخاطر محدثة، استثمارات وقائية في البنيات الهيدرولوجية، ونظام إنذار مبكر يربط العلم بالقرار السياسي.

من هذه الزاوية، يمكن قراءة البرنامج الملكي ليس كحل نهائي، بل كفرصة لإعادة طرح سؤال أكبر: هل نريد فقط أن نُصلح ما كُسر، أم أن نمنع الكسر أصلاً؟ الفرق بين الخيارين هو الفرق بين دولة تُدبر الأزمات، ودولة تُدبر المستقبل. وفي بلد يضع نفسه في قلب رهانات التنمية المستدامة، تصبح الفيضانات رسالة صامتة تقول إن الطبيعة لم تعد تقبل بمنطق الترقيع، وإن السياسات العمومية مطالبة اليوم بأن تنتقل من رد الفعل إلى الفعل الاستباقي، قبل أن تتحول كل أمطار استثنائية إلى “كارثة وطنية” جديدة.