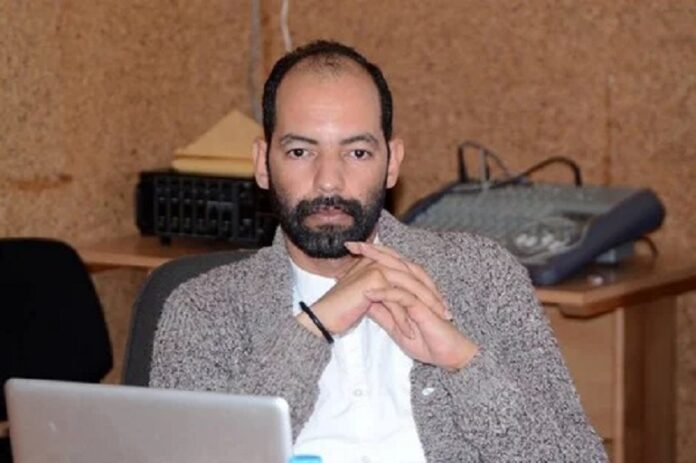

في المغرب، حين نتحدث عن الانتخابات، فإننا لا نتحدث فقط عن صناديق الاقتراع أو أسماء الأحزاب، بل عن شبكة من العلاقات والديناميات السياسية العميقة التي تحدد الفعل السياسي في البلاد. حديث رشيد البلغيتي الأخير لم يكن مجرد تحليل لحظة انتخابية، بل هو مرآة تعكس الواقع السياسي المغربي، وطبيعة السلطة، والعلاقة بين الدولة والمجتمع.

السلطة بين الملكية والتنفيذ

ما شد الانتباه في كلام البلغيتي هو وصفه للداخلية بوصفها “الحزب الأغلبي الدائم”، وهو توصيف يطرح سؤالًا مباشرًا: هل هناك في المغرب حزب سياسي فعلي يتحكم في مجريات الأمور، أم أن الأجهزة الإدارية والتنفيذية هي التي تمثل السلطة الفعلية؟ البلغيتي لم يأت بجديد من حيث وجود الملكية كقوة مركزية، لكن تحليله يكشف شبكة القوى الخفية التي تحرك اللعبة السياسية بعيدًا عن الأنظار الشعبية.

تتجلى هذه الفكرة في وصفه لكيفية إدارة الانتخابات: الجدول الانتخابي، الحملات، التعيينات في مكاتب التصويت، كل ذلك يبدو تحت رقابة دقيقة تُخفي هوية الفاعل الحقيقي، بينما تُظهر فقط صورة الديمقراطية المتجددة. هذا التناقض بين المظاهر والواقع هو ما يجعل انتخابات المغرب “حملًا كاذبًا” في نظر البلغيتي، لكنه في الوقت نفسه يعيد إنتاج الأمل والانتظار لدى الجمهور.

الانتخابات كمساحة رمزية

إذا نظرنا إلى الانتخابات من زاوية رمزية، نجد أنها ليست مجرد وسيلة لاختيار ممثلين، بل أداة لإخفاء حقيقة السلطة الدائمة، وتوجيه الأنظار بعيدًا عن الأجهزة التنفيذية الحقيقية. البلغيتي يشير بوضوح إلى أن الانتخابات تعمل على طمس وجود الحزب الأغلبي الدائم، الذي هو في العمق وزارة الداخلية.

وهنا يبرز السؤال المهم: لماذا يحتاج النظام إلى خلق هذه المسافة الرمزية بين السلطة والشعب؟ هل هي للحفاظ على صورة الديمقراطية، أم لتأمين استقرار السلطة دون مواجهة مباشرة مع الشعب؟ وماذا يعني هذا بالنسبة لجيل الشباب، الذي يبحث عن المشاركة الفعلية والتمثيل الحقيقي؟

جيل الشباب بين الإقصاء والغضب

الخطاب البلغيتي يتقاطع مع واقع اجتماعي ملاحظ: الشباب، وخصوصًا جيل Z، يشعر بأنه مقصي من دائرة القرار والتنمية. من خلال حديثه عن “السرك” و”الخبز”، يشير البلغيتي إلى التوازن بين الترفيه والمنافع الأساسية. السرك، أو المهرجانات الكبرى والملاعب الضخمة، يظهر للناس أن الدولة تمنح مساحات للتنفيس والترفيه، بينما يظل الخبز، أي الاحتياجات الحقيقية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أقل حضورًا أو مشروطًا بتحكم الأجهزة التنفيذية.

هذا التباين يولّد شعورًا بالإقصاء والغضب لدى الشباب، ويشرح ظهور شعارات مثل “مبغيناش المنديان، الصحة أولاً”، التي تعكس مطالب اجتماعية حقيقية تتجاوز الرمزية الانتخابية. فالانتخابات، رغم كل حركتها وصخبها، لا توفر هذه الفضاءات للشباب ليكونوا فاعلين حقيقيين في التنمية واتخاذ القرار.

خصائص النظام المغربي وفق البلغيتي

من التحليل العميق لخطابه، نلمس عدة خصائص للنظام المغربي:

-

الاستمرارية التنفيذية: وزارة الداخلية ليست مجرد جهاز إداري، بل هي فاعل دائم، يضمن استمرار رؤية البلاط وتحقيق استقرار الدولة على المدى الطويل.

-

القدرة على التلاعب بالرموز: الانتخابات، الأحزاب، الحملات، كل ذلك يُستخدم كأدوات رمزية لتوجيه الانتباه بعيدًا عن الجوهر التنفيذي للسلطة.

-

المرونة في تعيين الفاعلين السياسيين: وصف البلغيتي للمعارين بين الأحزاب يكشف عن قدرة هؤلاء على قراءة اتجاه الرياح السياسية وتكييف موقفهم لضمان استمرار نفوذهم، وهو جزء من ديناميكية النظام الذي يوازن بين التحكم والمظاهر الديمقراطية.

قراءة رمزية للمشهد الانتخابي

يمكننا أن نقول إن انتخابات المغرب تعمل كما لو أنها مسرح كبير، مليء بالرموز والأحداث التي تهدف إلى إعادة إنتاج الصورة الديمقراطية، بينما تظل الأجهزة التنفيذية الفعلية تتحرك خلف الستار. البلغيتي يستخدم لغة رمزية دقيقة ليصف هذا الواقع، ويطرح أسئلة عميقة حول:

-

من يحكم فعلاً في المغرب؟

-

كيف يمكن للمواطن أو الشباب أن يكونوا فاعلين حقيقيين في هذا النظام؟

-

هل الانتخابات أداة للمساءلة، أم وسيلة لإخفاء السلطة الحقيقية؟

هذه الأسئلة ليست نظرية بحتة، بل تلمس صميم حياة المواطنين وتجربتهم اليومية في السياسة والتنمية.

الاقتصاد السياسي للسرد السياسي

كلمة البلغيتي عن السرك والخبز ليست مجرد استعارات، بل تحليل دقيق للاقتصاد السياسي للنظام المغربي:

-

السرك: تمثيل للرموز الكبرى، الفعاليات والمهرجانات التي تخلق شعورًا بالحركة والدينامية.

-

الخبز: تمثيل للاحتياجات الأساسية، التنمية، والمشاريع التي تؤثر مباشرة في حياة المواطنين.